■1.はじめに

■2.舞鶴市内の専用線一覧

■3.年表

■4.駅別取扱量(トン)

▼西舞鶴駅 ▼舞鶴港駅

▼東舞鶴駅 ▼中舞鶴駅

▼松尾寺駅 ▼舞鶴市内各駅

■5.品目別取扱量(トン)の推移と輸送体系

▼木材 ▼鉱石類と石灰石

▼ガラスとその製品

▼化学薬品と石灰類

▼肥料 ▼セメント ▼石炭

▼コークス ▼石油 ▼鉄鋼

▼繊維 ▼鮮魚 ▼麦

■6.最後に

1995.9

松尾寺駅

1995.9

松尾寺駅| <目

次> ■1.はじめに ■2.舞鶴市内の専用線一覧 ■3.年表 ■4.駅別取扱量(トン) ▼西舞鶴駅 ▼舞鶴港駅 ▼東舞鶴駅 ▼中舞鶴駅 ▼松尾寺駅 ▼舞鶴市内各駅 ■5.品目別取扱量(トン)の推移と輸送体系 ▼木材 ▼鉱石類と石灰石 ▼ガラスとその製品 ▼化学薬品と石灰類 ▼肥料 ▼セメント ▼石炭 ▼コークス ▼石油 ▼鉄鋼 ▼繊維 ▼鮮魚 ▼麦 ■6.最後に |

1995.9

松尾寺駅 1995.9

松尾寺駅 |

| 年

月 |

内

容 |

| 1901 (M34)年10月 | 舞鶴海軍

鎮守府が開設。同時に必要付属機関として舞鶴造船廠、舞鶴兵器廠が設置([8]p554) |

| 1903 (M36)年11月 | 舞鶴造船 廠、舞鶴兵器廠を合併して舞鶴海軍工廠が発足([8]p555) |

| 1904

(M37)年11月 |

福知山~

綾部~新舞鶴(後の東舞鶴)間が開通 |

| 1919

(T08)年07月 |

新舞鶴~

中舞鶴間が開通 |

| 1923 (T12)年04月 | ワシント ン軍縮条約締結を受けて、舞鶴海軍工廠は規模を縮小し舞鶴要港部工作部となる([8]p555) |

| 1924

(T13)年04月 |

海舞鶴駅

(後の舞鶴港)の旅客運輸営業廃止、貨物営業のみとなる |

| 1930

(S05)年04月 |

新舞鶴~

新舞鶴港〔貨物〕(後の東舞鶴港)が開通 |

| 1935

(S10)年08月 |

西舞鶴駅に南石油(株)専用線が敷設([1]p530) |

| 1936 (S11)年07月 |

舞鶴要港 部工作部は再び舞鶴海軍工廠に格上げ。造船・造機・造兵の各作業部を有する([8]p555) |

| 1939 (S14)年06月 |

新舞鶴駅

が東舞鶴駅、新舞鶴港駅が東舞鶴港駅にそれぞれ改称 |

| 1939

(S14)年08月 |

中舞鶴駅に日立造船(株)専用線が敷設([1]p530) |

| 1941

(S16)年09月 |

東舞鶴~東舞鶴港〔貨物〕廃止 |

| 1943

(S18)年08月 |

西舞鶴駅に日立造船(株)専用線が敷設([1]p530) |

| 1943

(S18)年12月 |

松尾寺駅に舞鶴市専用線が敷設([1]p530) |

| 1944

(S19)年01月 |

西舞鶴駅に大和紡績(株)専用線が敷設([1]p530) |

| 1946 (S21)年04月 |

旧舞鶴海

軍工廠を引き継いで飯野産業(株)舞鶴造船所として発足 (『舞 鶴館のご案内』日本マリンエンジニアリング学会誌、第53巻第1号、2018年、p115) |

| 1949 (S24)年11月 |

熔成燐肥

(ようりん)メーカーの日之出化学工業(株)が三井物産(株)の出資を得て設立(『デンカ60年史』1977年、p464) |

| 1950 (S25)年07月 | 飯野産業

(株)は舞鶴造船所を舞鶴製作所に改称([8]p555) |

| 1950 (S25)年07月 |

旧海軍工 廠跡に日之出化学工業(株)がようりん専用電炉2基を建設し操業開始(『デンカ60年史』1977年、p464) |

| 1951

(S26)年09月 |

舞鶴港が

「重要港湾」に指定(『舞鶴市統計書 昭和56年版』p45) 海舞鶴駅に京都府専用線が敷設([1]p530) |

| 1951

(S26)年12月 |

松尾寺駅に日本板硝子(株)専用線が敷設([1] p530) |

| 1952 (S27)年04月 | 飯野産業 (株)は舞鶴製作所を舞鶴造船所に改称([8]p556) |

| 1952 (S27)年07月 |

日本板硝

子(株)舞鶴工場で型板ガラス、摩板ガラス(一連)製造開始(『日本板硝子五十年史』1968年、p287) |

| 1953 (S27)年10月 | 飯野産業 (株)は商事部門を分離し、社名を飯野重工業(株)に変更([8]p556) |

| 1958 (S33)年06月 |

日本~ナ ホトカ定期航路開設、舞鶴港が寄港地の指定受ける(『舞鶴市統計書 昭和56年版』p45) |

| 1959 (S34)年04月 |

日本板硝

子(株)は連合軍接収解除によって舞鶴市に譲渡された専用線に使用料を支払って専用化 (『日本板硝子五十年史』1968年、p286) |

| 1962

(S37)年04月 |

西舞鶴駅に日之出化学工業(株)専用線が敷設([1] p530) |

| 1962 (S37)年07月 | 日本板硝 子(株)舞鶴工場は4号炉の生産開始。板ガラスの鉄道輸送が増大([1]p526) |

| 1963 (S38)年04月 |

飯野重工

業(株)舞鶴造船所は飯野系から日立造船系列になり、舞鶴重工業(株)舞鶴造船所として再出発 (『舞 鶴館のご案内』日本マリンエンジニアリング学会誌、第53巻第1号、2018年、p115) |

| 1965 (S40)年10月 | 国鉄は西

舞鶴駅に貨物営業センターを設置([1]p520) |

| 1966

(S41)年10月 |

海舞鶴駅

が舞鶴港駅に改称 |

| 1967

(S42)年05月 |

西舞鶴駅に住友セメント(株)西舞鶴包装所の専用線が敷設([1] p530) |

| 1967 (S42)年10月 | 丸玉木材 (株)、林ベニヤ産業(株)、丸甚合板工業(株)が舞鶴港に進出([1]p520) |

| 1967 (S42)年11月 | ワム80000形の581000番台が改造で登場。松尾寺駅常備で日本板硝子(株)の

板ガラス輸送に利用([4]p146-147) |

| 1967 (S42)年12月 |

舞鶴港に 舞鶴市営平貯木場設置(150,000m2)(『舞鶴市統計書 昭和56年版』p45) |

| 1968

(S43)年07月 |

東舞鶴駅に大阪セメント(株)東舞鶴SS 専用線が敷設([1] p530) |

| 1968

(S43)年10月 |

東舞鶴駅にコンテナ基地を設置([1]p520) |

| 1968 (S43)年10月 |

日之出化

学工業(株)舞鶴工場に全農への供給を目的にようりんの年産5万トンの平炉1基を増設 (『デンカ60年史』1977年、p465) |

| 1970 (S45)年08月 |

舞鶴~小 樽間に新日本海フェリー就航(『舞鶴市統計書 昭和56年版』p45) |

| 1970 (S45)年12月 |

日之出化

学工業(株)は日本鉱業(株)と提携して舞鶴工場にフェロニッケル製造設備を新設し、製錬事業を開始 (『デンカ60年史』1977年、p465) |

| 1971 (S46)年04月 |

舞鶴重工

業(株)舞鶴造船所は日立造船(株)と合併し、同社舞鶴工場となった (『舞 鶴館のご案内』日本マリンエンジニアリング学会誌、第53巻第1号、2018年、p115) |

| 1972

(S47)年11月 |

東舞鶴~中舞鶴間が廃止 |

| 1974

(S49)年05月 |

舞鶴港駅に「喜多臨港線」が開業([2]p375) |

| 1974 (S49)年12月 | 日立造船

(株)舞鶴工場西工場は、体質改善対策として軽機械工場に転換することになり、車両・鉄構工場の一部を 食品機械生産工場に転換する工事が完成([8]p559) |

| 1975 (S50)年03月 |

新守山~松尾寺間の珪砂出貨増により、専用列車を新設し1日トキ11車の定形輸送開始(『貨物』1975年8月号、p24) |

| 1976 (S51)年09月 |

舞鶴倉庫 (株)は第4埠頭に穀物サイロ(貯蔵量4,200トン)を完成(『舞鶴市統計書 昭和56年版』p45) |

| 1978 (S53)年05月 |

府漁連大 型冷蔵庫が完成(保管能力5,000トン)(『舞鶴市統計書 昭和56年版』p45) |

| 1980

(S55)年09月 |

東舞鶴駅のコンテナ基地が廃止、貨物取り扱い廃止(専用線を除く) |

| 1980

(S55)年10月 |

舞鶴港駅にコンテナ基地を設置 |

| 1981

(S56)年09月 |

大阪セメント(株)東舞鶴SSが閉鎖([3]

p367) 大阪セメント(株)舞鶴SSが開設([3] p368)、松尾寺駅に専用線敷設 |

| 1984 (S59)年01月 |

西舞鶴駅の貨物取り扱い廃止 |

| 1984

(S59)年02月 |

舞鶴港駅の「喜多臨港線」が廃止([2]p381) |

| 1960 (S60)年 |

電気化学

工業(株)舞鶴SS、宇部興産(株)舞鶴SSが開設 |

| 1985

(S60)年03月 |

西舞鶴~舞鶴港〔貨物〕間が廃止、舞鶴港駅のコンテナ基地も廃止 |

| 1987 (S62)年03月 |

舞鶴若狭

自動車道の丹南篠山口IC~福知山ICが開通 |

| 1989

(H01)年03月 |

ダイヤ改正で新守山~松尾寺間の日本板硝子(株)向けの珪砂列車が廃止、同時に日

本板硝子(株)専用線が廃止 |

| 1996

(H08)年03月 |

ダイヤ改正で敦賀~松尾寺間の住友大阪セメント(株)のセメント列車が廃止 松尾寺駅の住友大阪セメント(株)舞鶴SSの専用線廃止 |

1995.9西舞鶴駅 大和紡績(株)専用線跡 |

1995.9西舞鶴駅 日立造船(株)専用線跡 築堤が 残る 奥に住友セメント(株)舞鶴SSのサイロが見える |

| 年

度 |

主

要発送品目 |

主

要到着品目 |

年

度 |

主 要発送品目 | 主 要到着品目 |

| 1971 |

肥料、鉄鋼、機器 |

セメント、鉄鋼 |

1977~1980 | 肥料、甲種鉄道車輌、機器 | セメント、機器、肥料 |

| 1972~1973 |

肥料、鉄鋼 |

セメント、鉄鋼 |

1981 |

肥料 |

セメント、肥料 |

| 1974 |

肥料、甲種鉄道車輌 | セメント、機器 |

1982 |

肥料、甲種鉄道車輌、機器 | セメント、肥料、機器 |

| 1975 |

肥料、甲種鉄道車輌、機器 |

セメント、機器 |

1983 |

肥料、甲種鉄道車輌 | セメント、肥料 |

| 1976 |

肥料、甲種鉄道車輌、鉄鋼 |

セメント、機器、肥料 |

|||

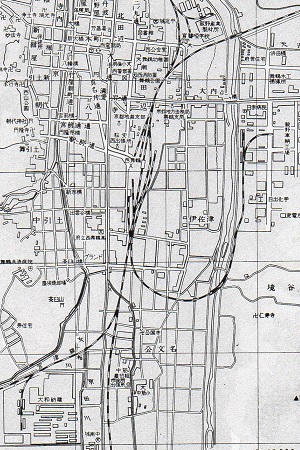

『日本都市地図全集 第二集』人文社、1960年 (33)舞鶴市より抜粋 |

西舞鶴駅は、フロント扱いの貨物もあったかもしれないが、フロント機

能は舞鶴港駅や東舞鶴駅が中心と思われ、メインは専用線扱いであると思われる。大和紡績(株)、舞

鶴重工業(株)〔後の日立造船(株)〕、日之出化学工業(株)といった大工場や南石油(株)、住友セメント(株)といった油槽所、包装所があり多数の専用

線が敷設されていた。とは言っても、ピーク時でも発送量は年間12万トン程度で、到着も同10万トン強とこれだけの専用線がありながらも、大したことは無

い印象ではある。 品目別取扱量における肥料を見ると、1970年代の発送量は、ほぼ年間8万トン以上をキープしており、これ の大半が日之出化学工業(株)であったと思われ、西舞鶴駅の発送量は同社の依存度が非常に高かったと予想される。 一方の到着は、セメントから考察してみる。専用線の存在駅が西舞鶴と東舞鶴の2駅であり、到着が二分され ると 考えると、年間3~4万トンレベルであったと思われる。セメントで特に目に付くのが、1972~1975年度にかけて同10万トンから6万トン弱に減って いる点だが、西舞鶴 駅の到着量も同期間に同様の傾向を辿っており、同駅の到着におけるセメントの占める割合が高かったと推察される。 日之出化学工業(株)の専用線には、「カーバイト線」があることから、コー クスの到着も同社向けと考えられる。到着量のピークは1964(昭39)年度の約8千トン、1970年代は年間 1千~2千トン程度で大した量ではないが、このような小口とでも言うべきコークス輸送が行われていたというのは興味深い。『大阪港勢一斑』(大阪市港湾 局)や『神戸市統計書』(神戸市)によると、1970年代においても大阪北港駅や大阪東港駅、兵庫港駅でコークスの発送が見られるので、このような阪神地 区の駅からコークスが到着していたのかもしれない。 また石油は、1970年代の到着量は年間1.5万トン程度で推移している。石油は、南石油(株)向けだけ でなく、各工場向け燃料として直接専用線に到着していた分(西舞鶴駅の大和紡績向けもあるかもしれない)もありそうだが、それらを含めて西舞鶴駅向けの輸 送が 大半と思われる。さらに繊維は、製品や原料など大和紡績(株)向けが殆どと思われるが、ピークでも年間7千トン 弱に過ぎず、セメントや石油と比べると少ない水準だ。 |

1995.9舞鶴港駅跡 |

1995.9舞鶴港駅跡 |

| 年

度 |

主

要発送品目 |

主

要到着品目 |

年

度 |

主 要発送品目 | 主 要到着品目 |

| 1969 |

パルプ用材を除く材木 |

鮮魚冷凍魚 |

1977~1978 | 林産品、麦、米 |

化学薬品、水産品、石油 |

| 1970 |

木材(パルプ用以外) |

米 |

1979 |

林産品、麦 |

米、化学薬品、水産品、石油 |

| 1971 |

木材、麦、米 |

米、鮮魚、冷凍魚 |

1980 |

林産品、麦 |

水産品、米、石油、化学薬品 |

| 1972 |

木材、麦 |

米、化学薬品 |

1981 |

林産品 |

水産品、化学工業品 |

| 1973 |

パルプ用材、木材、米、麦 |

米、砂利、肥料 |

1982 |

林産品 |

水産品、肥料 |

| 1974 |

パルプ用材、木材、米、麦 |

米、肥料、水産品 |

1983 |

林産品 |

米、肥料、セメント |

| 1975 |

林業品、紙・パルプ、麦 |

繊維工業品、水産品、石油 |

1984 |

- |

- |

| 1976 |

林産品、麦 |

繊維工業品、水産品、石油 |

|||

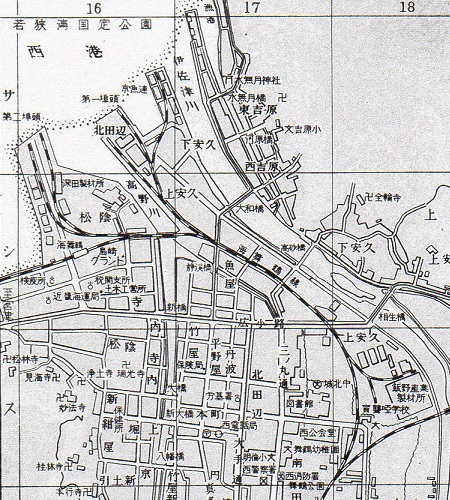

『日本都市地図全集 第二集』人文社、1960年 (33)舞鶴市より抜粋 |

臨

港鉄道(1968年4月1日)

舞鶴港駅で最大の取扱量は、木材であったと思われる。下記品目別を見ると、1955(昭30) ~1973(昭48)年度にかけて取扱量は年間10万トンを超えており、ピークの1969(昭44)年度には同16.5万トンであり、同年度の舞鶴港駅の 取扱量が同20.2万トンで、木材の占める割合は8割以上となる。その木材は、1974(昭49)~1975(昭50)年度にかけて急減しており、その影 響を強く受けて、舞鶴港駅自体の取扱量も大きく落ち込んだことが分かる。 一方、舞鶴漁港の専用線があったものの、鮮魚の取扱量はそれほどではない。1950年代後半から到着量が 発送量を上回っており、取扱量で見ても1970(昭45)年度には5千トンを下回り、その後も減り続けて1970年代末までに全廃となったようだ。 主要港湾における鉄道貨物輸送でよく見られたホキ2200形による飼料や小麦粉といった粉粒体輸送は、舞鶴港駅では行われていなかったようだ。品目別輸 送を確認しても、飼料は僅かである。しかし小麦又は大麦(麦)は、ピーク時(1970年)に年間1万トン以上の 取扱量があり、少なくは無い。輸入された袋詰めの麦が、ワム車で鉄道輸送されていたと考えられる。 また石炭は、1950年代の発送量が年間6万トンレベルであったが、1960年代に入ると急減し同4万 トン程度から10年で1万トン強まで減り、1970年代は取扱量としては取るに足らないレベルである。輸送形態としては、輸入された石炭を内陸の工場に運 んでいたと予想されるが、例えば福知山駅の鐘淵繊維(株)や江原駅の(株)神戸製鋼所といった専用線着だったりするのかもしれない。 |

1975.12東舞鶴駅 (地図・空中写真閲覧サービスより) 左上に大阪セメント(株)、右下にコンテナ基地が見える |

| 年

度 |

主

要発送品目 |

主

要到着品目 |

年

度 |

主 要発送品目 | 主 要到着品目 |

| 1970 |

パルプ用材 |

セメント |

1976~1977 |

甲種鉄道車輌、紙・パルプ |

セメント、石油、米、鉄鋼 |

| 1971 |

米、機器 |

セメント、石油 |

1978~1979 |

甲種鉄道車輌、紙・パルプ |

セメント、石油、化学薬品 |

| 1972~1973 |

甲種鉄道車輌、機器 |

セメント、石油 |

1980 |

甲種鉄道車輌、紙・パルプ |

セメント、石油 |

| 1974 |

甲種鉄道車輌、機器 |

セメント、石油、鉄鋼 |

1981 |

甲種鉄道車輌 |

セメント |

| 1975 |

甲種鉄道車輌、化学工業品 |

セメント、石油、米 |

|||

| 年

度 |

主

要発送品目 |

主

要到着品目 |

| 1969 |

機器 |

鉱石 |

| 1970 |

金属機器工業品 |

鉱石 |

| 1971~1972 |

金属機器、鉄鋼 |

鉱石、鉄鋼 |

| 名

称 |

管

理 者・経 営 者 |

分

岐 地 点 |

関

係埠頭、物揚場 |

幹

線からの長さ(m) |

| 造

船所臨港鉄道 |

一

部舞鶴重工業(株)、他は近畿財務局 |

中

舞 鶴 駅 |

東

港 造船所地帯 |

単

線 3,500 |

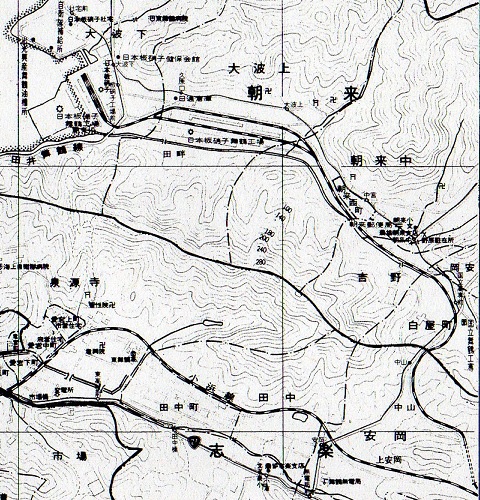

『日本都市地図全集 第二集』人文社、1960年、(33)舞鶴市より抜粋 |

中舞鶴駅は、1919(大8)年7月に開業したが、当初から舞鶴鎮守

府への旅客及び貨物輸送を担う軍需路線という性格が強かった。戦後は、旧海軍工廠は舞鶴重工業(株)〔後の日立造船(株)〕の造船所となり、引き続き専用

鉄道を介して鉄道貨物輸送が行われた。1957(昭32)年度の取扱量は、9.2万トンもあり、特に到着量が6.3万トンと発送量の2.9万トンを大きく

凌駕していた。 これは造船所で使用する各種資材を貨車輸送していたと想像されるが、例えば品目別の鉄鋼を見ると1957年 度の到着は4.1万トンとその前後の年と比べても、特に多い。船舶の建造が多かったのか、造船所自体の増設もあるかもしれない。 因みに鉄鋼の到着量は年によって増減が激しいが、1970年代に入ると年間5千トンを下回る水準になっており、特に1969年度は急減している。中舞鶴 駅も同年度から到着量が大きく減少している。 舞鶴重工業の専用線の先は、自衛隊の基地方面までトンネルを介して繋がっていたようだ。しかし空中写真を見ても、線路があったように見えないのが謎で、 左の地図は誤りかもしれない。 |

1995.9松尾寺駅 日本板硝子(株)専用線跡 |

1995.9松尾寺駅 日本板硝子(株)専用線跡 |

『55年度版 京都・滋賀・奈良県 市街地図集』 大阪人文社、京都府(3)、舞鶴市詳図より抜粋 |

松尾寺駅は、舞鶴と名が付く市内各駅を差し置いて、舞鶴市を代

表する貨物取扱駅という地位にあったと言うべきであろう。拙web「日本板硝子株式会

社」にお

いて、同社舞鶴工場の

鉄道貨物輸送を纏めているが、本項でも松尾寺駅の取扱量に着目して、改めて考察してみたい。 松尾寺駅の専用線は、1981(昭56)年まで舞鶴市と日本板硝子(株)のみであり、それまでは松尾寺駅の貨物取扱量は実質的に日本板硝子関係のみで あったと言えそうだ。同駅の発送量も到着量も1968(昭43)年度がピークで、取扱量は約50万トンに達した。ただピーク後はすぐに年間30万トンを切 り、1970年代 は同25万トン前後で推移していた。1980年代に入ると発送量が一段と減り、1984(昭59)年2月のヤード系輸送の廃止に伴い、ほぼ製品の発送は姿 を消 したと思われる。 臨港鉄道(1968年4月1日)

舞鶴市に到着する鉱石類は、殆どが珪砂と思われる。1968年度の松尾寺駅の到着量21.2万トンに対し て、同年度の鉱石類の到着は15.1万トンで大半を占めることになる。また石灰石の到着が同年度に4.5万 トンあるが、これも日本板硝子向けと予想される。 鉱石類(珪砂)で興味深いのは、1968年度には15.1万トンだったものが、1972(昭47)年度には5.4万トンまで落ち込んだにも関わらず、そ の後復調傾向になり、1975(昭50)年3月ダイヤ改正で新守山~松尾寺間に珪砂専用列車が設定され、年間10万トン以上に戻った点で、国鉄の営業努力 が実を結んだと思われ特筆される。 尚、珪砂の発送元は1964年に新守山駅〔発荷主:関西窯業(株)〕(『貨 物』1984年4月号、p14)が開業すると、それ以降は同駅が一貫して大部分を占めていたと思われ る。ただ新守山駅の1974(昭49)年度における珪砂の発送量は70,343トンであるが、同年度の舞鶴市の鉱石は到着量が86,313トンであるため 新 守山駅発送以外の珪砂もあったようだ。例えば、近隣の専用線で調べると今庄駅の藤井鉱業(株)、南条駅の上田鉱業(株)は珪石採取業であり、珪砂の供給元 だったかもしれない。 一方の石灰石の発送元は不明である。下記の鉱石類と石灰石の項でも述べるが、滋賀県内かもしれない。 |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 | 合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1953 |

351,000 |

276,000 |

627,000 |

1966 |

456,949 |

351,646 |

808,595 |

1978 |

242,674 |

261,746 |

504,420 |

1985 |

5,603 |

142,050 |

147,653 |

| 1955 |

326,000 |

264,000 |

590,000 |

1968 |

561,112 |

462,267 |

1,023,379 |

1979 |

251,926 |

301,608 |

553,534 |

1986 |

5,698 |

125,444 |

131,142 |

| 1957 |

331,000 |

346,000 |

677,000 |

1970 |

455,896 |

355,126 |

811,022 |

1980 |

175,637 |

247,939 |

423,576 |

1987 |

4,588 |

115,226 |

119,814 |

| 1959 |

330,323 |

310,242 |

640,565 |

1971 |

405,618 |

327,763 |

733,381 |

1981 |

137,807 |

223,762 |

361,569 |

1988 |

4,755 |

66,494 |

71,249 |

| 1960 |

367,370 |

365,716 |

733,086 |

1973 |

371,502 |

348,170 |

719,672 |

1982 |

132,065 |

224,376 |

356,441 |

1989 |

4,536 |

35,568 |

40,104 |

| 1962 |

394,175 |

385,152 |

779,327 |

1975 |

240,826 |

269,551 |

510,377 |

1983 |

91,052 |

196,323 |

287,375 |

1990 |

4,024 |

38,380 |

42,404 |

| 1964 |

422,237 |

382,297 |

804,534 |

1977 |

235,989 |

217,810 |

453,799 |

1984 |

12,319 |

151,553 |

163,872 |

1995 |

2,544 |

24,168 |

26,712 |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1953 |

92,281 |

10,394 |

102,675 |

1956 |

82,227 |

6,372 |

88,599 |

1959 |

77,402 | 5,344 | 82,746 |

| 1954 |

78,188 |

7,231 |

85,419 |

1957 |

76,367 | 8,937 | 85,304 | 1960 |

82,900 | 7,483 | 90,383 |

| 1955 |

73,363 |

6,040 |

79,403 |

1958 |

59,480 | 5,959 | 65,439 | 1961 |

113,469 | 8,406 | 121,875 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

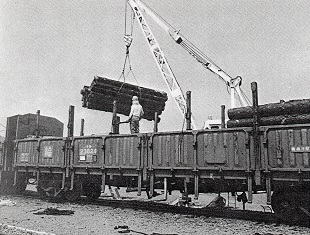

喜多臨港線でトキ

25000形に積み込まれる木材(『貨物』1974年9月号) 喜多臨港線でトキ

25000形に積み込まれる木材(『貨物』1974年9月号) |

||||||||||||||||||||

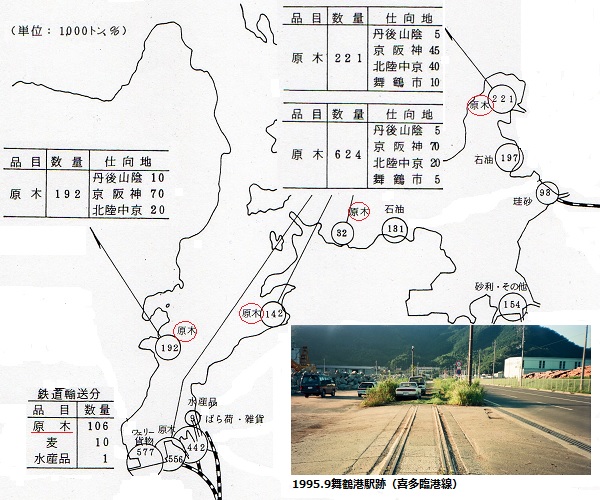

1971年の舞鶴港の取扱貨物(原木)の仕向地([7]p95より作成) |

外

材入津状況(単位:トン)

左図の舞鶴港の取り扱い貨物の原木の数量を合計すると、1,037千トンになる。そのうち鉄道輸送分は、106千トンでシェアは10.2%に過ぎない。 舞鶴港の中で原木を取り扱う埠頭は多数あり、鉄道輸送は喜多地区からとなるが、左図では1,037千トンのうち556千トンとおよそ半数で、残りは別地 区で陸揚げされていることが分かる。 また外材の入津状況を見ると1970年代に年間100万トンを超えてピークに達するが、1980年代から低下傾向にあり舞鶴地区で貨車輸送が姿を消した 1990年代半ばには50万トン台とピークの4割程度となっている。 |

| 鉱石 |

石灰石・石灰 |

合計 |

|||||||

| 年

度 |

発送 |

到着 |

小

計 |

発送 |

到着 |

小

計 |

発

送 |

到

着 |

合

計 |

| 1957 |

788 |

‐ |

788 |

120 |

11,000 |

11,120 |

908 |

11,000 |

11,908 |

| 1958 |

409 |

2,078 |

2,487 |

20 |

8,938 |

8,958 |

429 |

11,016 |

11,445 |

| 1959 |

356 |

105,708 |

106,064 |

26 |

17,797 |

17,823 |

382 |

123,505 |

123,887 |

| 1960 |

235 |

151,459 |

151,694 |

‐ |

23,642 |

23,642 |

235 |

175,101 |

175,336 |

| 1961 |

65 |

158,530 |

158,595 |

15 |

25,460 |

25,475 |

80 |

183,990 |

184,070 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1995.9松尾寺駅 日本板硝子(株)専用線跡 1995.9松尾寺駅 日本板硝子(株)専用線跡 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1962 |

102,000 |

1972 |

113,121 |

15,687 |

128,808 |

||

| 1963 |

128,700 |

1973 |

119,363 |

16,687 |

136,050 |

||

| 1964 |

131,700 |

1974 |

99,875 |

16,311 |

116,186 |

||

| 1965 |

128,000 |

1975 |

82,838 |

7,762 |

90,600 |

||

| 1966 |

161,500 |

1976 |

108,106 |

10,364 |

118,470 |

||

| 1967 |

192,600 |

1977 |

79,099 |

8,898 |

87,997 |

||

| 1968 |

202,834 |

‐ |

202,834 |

1978 |

82,231 |

13,732 |

95,963 |

| 1969 |

172,617 |

8,006 |

180,623 |

1979 |

74,508 |

14,396 |

88,904 |

| 1970 |

153,055 |

36,874 |

189,929 |

1980 |

40,094 |

16,631 |

56,725 |

| 1971 |

130,534 |

12,916 |

143,450 |

||||

| 日之出化学工業(株)専用線跡地の途中、と言っても日之出化学工業

(株)にほぼ隣接して「丸紅(株)舞鶴充填所」が存在した。 1995(H7)年9月当時で施設自体が使われていない雰囲気であったし、そもそも貨車輸送には関係無いかもしれない(各年の「専用線一覧表」には一切 現れない)。 ただその立地から何となく気になる存在感を放っており、LPG輸送にタンク車が活用されていた可能性もあるのではないかと思っている。これは根拠がある というよりは、ただの筆者の期待というか、願望に近い話である。 下記の石油もそうだが、舞鶴は燃料供給における鉄道への依存度は低かった傾向にあるので、上記可能性は低 いと言わざるを得ないが丸紅が立地していたという記録としてだけは残しておきたい。 |

1995.9丸紅(株)舞鶴充填所 |

▼肥料

|

2020.7日之出化学工業(株) |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1953 |

310 |

7,986 |

8,296 |

1962 |

45 |

20,674 |

20,719 |

1972 |

30 |

104,682 |

104,712 |

| 1954 |

366 |

16,026 |

16,392 |

1963 |

92 |

15,106 |

15,198 |

1973 |

1,350 |

112,943 |

114,293 |

| 1955 |

735 |

15,724 |

16,459 |

1964 |

10 |

18,113 |

18,123 |

1974 |

‐ |

87,265 |

87,265 |

| 1956 |

3,385 |

16,757 |

20,142 |

1966 |

‐ |

26,062 |

26,062 |

1975 |

‐ |

58,610 |

58,610 |

| 1957 |

1,270 |

16,577 |

17,847 |

1967 |

10 |

48,008 |

48,018 |

1976 |

‐ |

62,189 |

62,189 |

| 1958 |

2,727 |

14,297 |

17,024 |

1968 |

19 |

60,420 |

60,439 |

1977 |

‐ |

68,106 |

68,106 |

| 1959 |

17,099 |

12,984 |

30,083 |

1969 |

‐ |

61,538 |

61,538 |

1978 |

‐ |

77,823 |

77,823 |

| 1960 |

11,542 |

18,620 |

30,162 |

1970 |

‐ |

73,395 |

73,395 |

1979 |

15 |

83,100 |

83,115 |

| 1961 |

966 |

16,979 |

17,945 |

1971 |

‐ |

94,099 |

94,099 |

1980 |

‐ |

76,587 |

76,587 |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1953 |

69,861 |

19,637 |

89,498 |

1962 |

30,186 |

7,081 |

37,267 |

1972 |

‐ |

323 |

323 |

| 1954 |

68,671 |

15,115 |

83,786 |

1963 |

22,866 |

7,841 |

30,707 |

1973 |

721 |

1,266 |

1,987 |

| 1955 |

62,093 |

17,452 |

79,545 |

1964 |

21,184 |

5,563 |

26,747 |

1974 |

283 |

646 |

929 |

| 1956 |

66,564 |

17,468 |

84,032 |

1966 |

14,620 |

4,753 |

19,373 |

1975 |

33 |

284 |

317 |

| 1957 |

68,455 |

17,750 |

86,205 |

1967 |

19,857 |

4,686 |

24,543 |

1976 |

24 |

235 |

259 |

| 1958 |

58,599 |

10,726 |

69,325 |

1968 |

16,373 |

5,302 |

21,675 |

1977 |

22 |

310 |

332 |

| 1959 |

47,895 |

3,031 |

50,926 |

1969 |

11,272 |

3,709 |

14,981 |

1978 |

308 |

97 |

405 |

| 1960 |

40,209 |

9,010 |

49,219 |

1970 |

136 |

4,464 |

4,600 |

1979 |

11 |

104 |

115 |

| 1961 |

34,183 |

8,967 |

43,150 |

1971 |

166 |

1,852 |

2,018 |

1980 |

‐ |

85 |

85 |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1962 |

291 |

6,703 |

6,994 |

1972 |

- |

915 |

915 |

| 1963 |

- |

7,594 |

7,594 |

1973 |

- |

1,650 |

1,650 |

| 1964 |

52 |

7,851 |

7,903 |

1974 |

- |

1,631 |

1,631 |

| 1966 |

28 |

5,984 |

6,012 |

1975 |

- |

1,467 |

1,467 |

| 1967 |

54 |

5,352 |

5,406 |

1976 |

- |

1,165 |

1,165 |

| 1968 |

- |

4,157 |

4,157 |

1977 |

- |

1,176 |

1,176 |

| 1969 |

- |

2,236 |

2,236 |

1978 |

- |

821 |

821 |

| 1970 |

475 |

1,585 |

2,060 |

1979 |

- |

867 |

867 |

| 1971 |

- |

1,100 |

1,100 |

1980 |

- |

1,079 |

1,079 |

▼石油

|

貯油施設(昭和43年4月1日)

|

2023.6舞鶴港駅跡(Google ストリートビューより) 京都府漁業協同組合連合会 舞鶴油槽所 |

舞鶴港には上記表の通り、石油元売会社と地元の石油販売会社、そして

漁協の油槽所が立地していた。しかし専用線が存在したのは、西舞鶴駅の南石油(株)のみで石油輸送における鉄道の依存度は低かったようだ。 南石油(株)は、現在でも昭和シェル石油系のガソリンスタンドを経営している。また西舞鶴駅の専用線の推移を見ると、シェル石油(株)専用線は1967 年版まで存在し、1970年版からは南石油(株)に変化している。そのため南石油(株)はシェル系列であったと想定されるため、鷹取駅のシェル石油(株) 神戸油槽所から石油が到着していたと考えている。 尚、貨車による石油の到着先としては油槽所だけでなく、日本板硝子(株)をはじめとする需要家直送分もあったのかもしれない。 |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1953 |

6,921 |

13,469 |

20,390 |

1962 |

2,142 |

7,900 |

10,042 |

1972 |

2,654 |

4,764 |

7,418 |

| 1954 |

1,495 |

6,757 |

8,252 |

1963 |

1,022 |

10,230 |

11,252 |

1973 |

4,582 |

3,749 |

8,331 |

| 1955 |

2,002 |

22,698 |

24,700 |

1964 |

944 |

445 |

1,389 |

1974 |

2,884 |

4,427 |

7,311 |

| 1956 |

1,677 |

31,192 |

32,869 |

1966 |

448 |

17,497 |

17,945 |

1975 |

2,413 |

2,394 |

4,807 |

| 1957 |

1,633 |

40,976 |

42,609 |

1967 |

747 |

22,987 |

23,734 |

1976 |

3,640 |

2,424 |

6,064 |

| 1958 |

1,552 |

22,284 |

23,836 |

1968 |

500 |

12,286 |

12,786 |

1977 |

2,250 |

2,749 |

4,999 |

| 1959 |

1,679 |

27,343 |

29,022 |

1969 |

647 |

1,838 |

2,485 |

1978 |

221 |

1,061 |

1,282 |

| 1960 |

3,286 |

20,201 |

23,487 |

1970 |

672 |

4,251 |

4,923 |

1979 |

140 |

1,100 |

1,240 |

| 1961 |

2,855 |

15,016 |

17,871 |

1971 |

5,508 |

5,816 |

11,324 |

1980 |

95 |

755 |

850 |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1953 |

5,184 |

4,453 |

9,637 |

1963 |

1,082 |

4,713 |

5,795 |

1974 |

946 |

3,526 |

4,472 |

| 1954 |

8,791 |

4,608 |

13,399 |

1964 |

50 |

6,761 |

6,811 |

1975 |

1,048 |

5,213 |

6,261 |

| 1955 |

4,960 |

4,029 |

8,989 |

1966 |

1,342 |

3,508 |

4,850 |

1976 |

1,299 |

4,883 |

6,182 |

| 1956 |

4,499 |

6,073 |

10,572 |

1967 |

1,594 |

5,958 |

7,552 |

1977 |

496 |

1,691 |

2,187 |

| 1957 |

3,998 |

4,921 |

8,919 |

1968 |

158 |

5,451 |

5,609 |

1978 |

209 |

1,257 |

1,466 |

| 1958 |

2,446 |

3,662 |

6,108 |

1969 |

1,889 |

4,463 |

6,352 |

1979 |

171 |

1,594 |

1,765 |

| 1959 |

1,949 |

5,396 |

7,345 |

1970 |

1,885 |

4,844 |

6,729 |

1980 |

121 |

1,561 |

1,682 |

| 1960 |

1,756 |

6,777 |

8,533 |

1971 |

1,730 |

4,560 |

6,290 |

1981 |

121 |

668 |

789 |

| 1961 |

1,595 |

6,316 |

7,911 |

1972 |

1,865 |

3,619 |

5,484 |

1982 |

55 |

58 |

113 |

| 1962 |

1,456 |

4,096 |

5,552 |

1973 |

1,427 |

4,837 |

6,264 |

1983 |

22 |

30 |

52 |

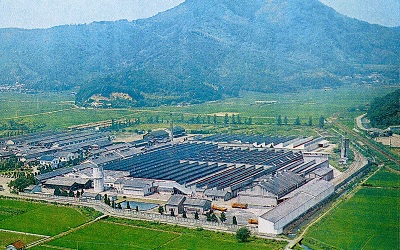

大和紡績(株)舞鶴工場 (『大和紡績30年史』大和紡績株式会社、1971年) |

大和紡績(株)舞鶴工場は同社の主力拠点の一角を占めていたと思われ

るが、繊維の発送・到着量を合わせても年間1万トンを超える程度で、専用線が存在した割には数量は少ない印象である。大和紡績(株)と言えば、島根県の益

田工場で

は苛性ソーダなどの化学薬品や重油の到着が多く、何となく舞鶴工場にも同じようなイメージを抱いてしまうが、益田工場は合繊や化繊原料から「化合繊わた」

を製造し、それを同社の

各拠点に供給する役割を担っており、舞鶴工場はそのような原料を元に紡績・織布を担う工場であった。 そのため鉄道貨物輸送では化学薬品などの到着は少なく、繊維の発着に限られていたのかもしれない。また発送よりも到着の方が多い傾向が見られ、原料搬入 の面では貨車輸送の 依存が比較的、高かったのかもしれない。上述の益田工場から到着する原料でも貨車輸送が行われていたことも想像される。 また神戸港駅からの原綿の到着もあったのではとも想像している。1970(昭45)年前後には、神戸港駅から繊維工業品の発送は年間7万トン前後あり、 輸送先の一つとして大和紡績(株)舞鶴工場もありそうと予想している。 |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1953 |

14,063 |

10,430 |

24,493 |

1962 |

4,742 |

12,620 |

17,362 |

1972 |

207 |

168 |

375 |

| 1954 |

16,952 |

7,613 |

24,565 |

1963 |

4,063 |

13,624 |

17,687 |

1973 |

529 |

1,151 |

1,680 |

| 1955 |

17,505 |

8,918 |

26,423 |

1964 |

5,521 |

12,931 |

18,452 |

1974 |

104 |

605 |

709 |

| 1956 |

9,890 |

8,195 |

18,085 |

1966 |

2,859 |

10,710 |

13,569 |

1975 |

- |

566 |

566 |

| 1957 |

8,073 |

11,439 |

19,512 |

1967 |

2,892 |

9,167 |

12,059 |

1976 |

13 |

343 |

356 |

| 1958 |

6,321 |

11,762 |

18,083 |

1968 |

1,928 |

8,153 |

10,081 |

1977 |

13 |

104 |

117 |

| 1959 |

5,174 |

10,254 |

15,428 |

1969 |

1,200 |

5,006 |

6,206 |

1978 |

11 |

178 |

189 |

| 1960 |

3,767 |

9,319 |

13,086 |

1970 |

1,052 |

3,500 |

4,552 |

1979 |

- |

27 |

27 |

| 1961 |

7,159 |

9,598 |

16,757 |

1971 |

1,015 |

3,345 |

4,360 |

1980 |

- |

- |

- |

| 年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

年

度 |

発送 |

到着 |

合

計 |

| 1962 |

78 |

1,803 |

1,881 |

1972 |

10,288 |

685 |

10,973 |

| 1963 |

901 |

1,835 |

2,736 |

1973 |

9,689 |

20 |

9,709 |

| 1964 |

4,754 |

1,281 |

6,035 |

1974 |

7,437 |

25 |

7,462 |

| 1966 |

4,277 |

748 |

5,025 |

1975 |

7,525 |

15 |

7,540 |

| 1967 |

5,223 |

78 |

5,301 |

1976 |

6,478 |

- |

6,478 |

| 1968 |

7,762 |

45 |

7,807 |

1977 |

5,719 |

- |

5,719 |

| 1969 |

8,018 |

238 |

8,256 |

1978 |

3,695 |

11 |

3,706 |

| 1970 |

10,443 |

89 |

10,532 |

1979 |

2,679 |

- |

2,679 |

| 1971 |

9,000 |

121 |

9,121 |

1980 |

2,191 |

- |

2,191 |

1995.9舞鶴港駅跡 右奥に舞鶴倉庫(株)の穀物サイロが見える |

麦の発送はピーク時でも年間1万トン程度で、お馴染みの粉粒体輸送用

のホキ2200

形の配備は無かった模様である。 発送先は不明だが、舞鶴倉庫(株)が舞鶴港駅付近に穀物サイロを整備したことは判明しており、同社からの発送だった可能性が高そうだ。 その一方で到着先の想定が難しい。近隣に需要家となりそうな内陸型の製粉工場は存在しないと思われる。ただホキ車によるバルク輸送が行われていないのだ とすると、ワム車による袋詰め輸送だったと思われるが、そうなると着駅の想定は極めて困難である。 ちなみに山陰本線の和田山駅には、日清製粉(株)の専用線が存在したが、これは飼料用のバルクセンターと思われるため本件とは無関係と判断している。 |

2019.9福知山ORS |

筆者が、とはずがたりの運転するCIVICに同乗して舞鶴市内を初め

て訪れたのは、残暑の厳しい1995(平7)年9月のことであった。 既に松尾寺駅の大阪セメント(株)専用線向けの輸送を除いて貨車輸送は悉く姿を消しており、貨物線や専用線の跡地を巡ることを目的に市内各所を走り回っ た。朝露が滴る9月の早朝に舞鶴市内に到着し、探索を開始した。一部にはレールも残る線路跡には雑草が思うがままに生い茂り、その猛烈な草いきれに圧倒さ れつつ、鉄道貨物輸送が繁栄していたであろう高度経済成長期に想いを馳せたものであった。その一方で操業を続ける日本板硝子(株)、日之出化学工業 (株)、大和紡績(株)などの各工場は残っていたものの、外観からしてその最盛期を過ぎた感は、当時ですらひしひしと伝わってきて、鉄道貨物輸送の復活を 検討す べき地域とは言えないと高校生ながら、冷静に判断せざるを得なかった。 それから25年後の2020(令2)年に舞鶴市の再訪を果たしたが、鉄道貨物輸送の痕跡は当然ながら月日の経過と共に薄れており、旧日本海軍の倉庫を改 装した観 光施設「舞鶴赤レンガパーク」の存在感もあって、今や港湾都市・産業都市というよりも観光都市化が進んでいる印象すらあった。 近隣の福知山市では、鉄道とは無関係に高速道路へのアクセスに優れた立地に「福知山ORS」が移設され、舞鶴を含む丹後地域の鉄道貨物輸送の需要をカ バーしているようである。また丹後山田駅を拠点に専用線のあった日本冶金工業(株)大江山製造所は、現在は京都貨物駅を拠点に鉄道コンテナ輸送を行ってい るようであるし、 舞鶴という場所に拘る必要性は鉄道貨物の主力がコンテナ輸送となった今、無いのかもしれない。 そのような気持ちになりつつも、舞鶴市内にかつて構築されていた鉄道貨物の充実したインフラとその骨太な線路網が可能にした多岐に渡る輸送体系の解明に 関しては、これからも魅力的な研究テーマとして筆者は拘り続けたいと考えている。 |